日程:4月14日

行程:豊中事務所〜箕面

参加者:生徒13名、スタッフ9名

午前中は豊中事務所にて、地図上の谷や尾根に色分けして線を引いたり、磁石をおいてみたりして、前日の座学の復習を行いました。

さらに、午後の実地で使う地図にある道路や建物が目印にできそうなのかどうかを確認しました。また地図上にあっても実際には無くなっている場合も想定します。

昼食後に阪急箕面駅へ移動し、地図を片手に磁石は首から下げるなどして、いつでも読図できるような体勢を整えたら、いよいよ実際に歩き始めます。

まずは整地をして自分が地図上のどこにいるのかを確認します。次にひとつ目の行き先を決め、現在地からそれがどちらの方向なのか、地図に磁石をあてます。

そして、生徒同士でその角度は何度ぐらいになっているかを確認し合いました。

座学で磁石を触っていたときとは異なり、外に出ると周りの景色に気を取られるせいなのか、少し勝手が違うように感じられました。

磁石を傾けないようにして持つ工夫や、磁石が狂わないように電子機器とは離して持つ必要があります。

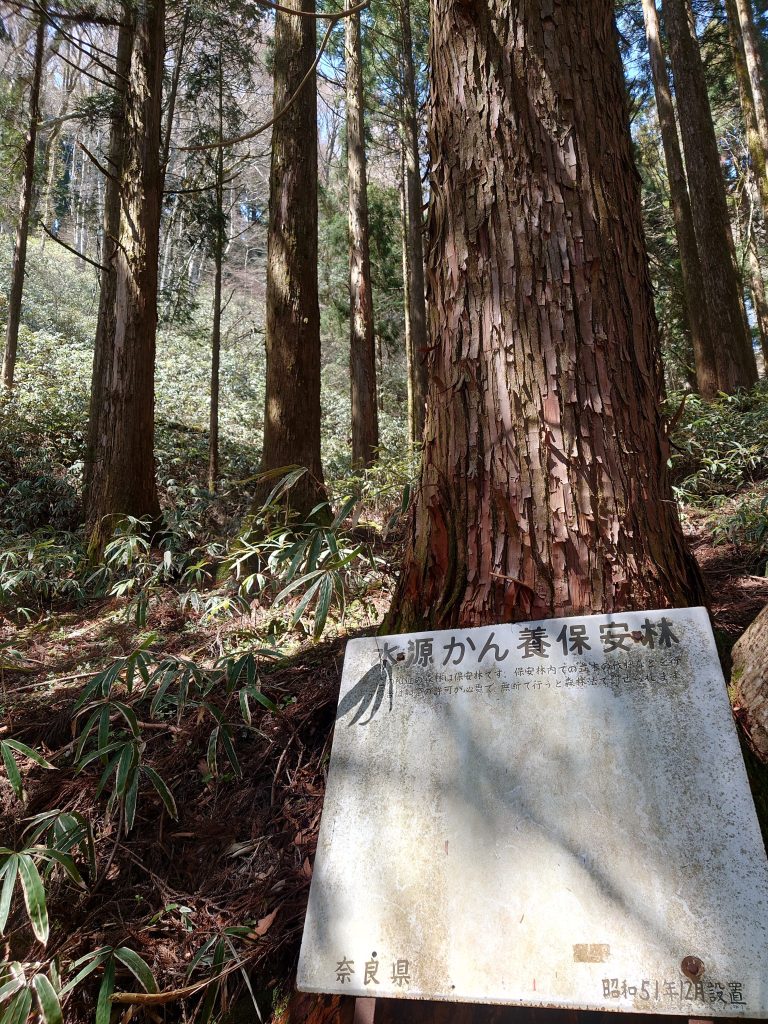

分かれ道では道標が建てられていますが、地図上ではどうなっていたかのを確認します。

広く見渡せる場所では目の前の谷や尾根が地図上のどこに当たるのか、だいたいの位置を見て確認することができました。

また高いところに立ち、磁石によって目標の山の正しい方角を割り出し、それを地図上で確認をして、山の名称を導くという山座同定も行いました。

座学と実技を通して、磁石と山の地図に親しむことができ、楽しく読図できました。

山だけでなく公園やよく知っている地域などで行うのも、良い練習になりそうです。

スタッフの皆さま、ありがとうございました。

2班 生徒K