日時 2024年11月9日(土)、10日(日) 天候 晴 参加人数 26名

行程 1日目 12:15 芦生山の家〜トロッコ道散策〜15:30 芦生山の家

2日目 8:00山の家出発〜8:40カツラ保存木〜昼食12:00〜13:20杉尾峠

〜13:45 杉尾峠・上谷入口

自然保護部とA班ふわりたんぼぼ企画で京都芦生の森へ行ってきました。芦生の森は京都府の北東部、由良川の源流に位置し、福井県と滋賀県に接しています。JR園部駅がらマイクロバスに揺られること90分、芦生山の家に到着、準備体操をして12時すぎに出発しました。

1日目は由良川に沿った森林軌道跡(トロッコ道)の往復散策です。この森林軌道の完成は昭和2年(1927年)とされ難工事だったそうです。伐採した材木を搬出するためのものです。ここは由良川の源流付近で宮津、舞鶴の日本海側に通じる美しい川です

芦生由良川源流付近

トロッコ 朽ちている部分もあり置いている状態です

トロッコ 朽ちている部分もあり置いている状態です

途中で神社や集落跡(旧灰野村)があります。苔に覆われた石積みが(家屋が残っていませんが)生活感、歴史を感じさせてくれます。昭和35年に廃村になった時は由良川最上流の集落だったとの事

折り返し手前の渡渉地点、下見の時は渡れる鉄板があったのですが流されたようです

無理して渡るよりも明日の本番に全員参加が大事だと思いましたのでここで引き返すことになりました

例年だと紅葉を楽しめるのですが、暑さの影響で紅葉は本格的ではなかったです。しかし天候に恵まれた気持ちよく歩くことができました。

2日目はガイド3名を伴った、上谷・杉尾峠コースです。ここは京都大学が管理している研究林で、一般の入林は禁止されています。現在はガイドがいないと入山できない地域です。8時前に定員満席のマイクロバスで出発しました

下車して最初に解説していただいのが下谷の大カツラ。京都府で第3位の巨木とされる木です。

映画の撮影に使ったところあまりに木の存在が大きすぎて役者が画面に映えないとのことでここでの撮影は断念したようです

急峻な林道を50分ほど乗車し長治谷より散策開始しました。奥に進んでいくにつれて広葉樹が徐々に黄色味みががかっているのが美しくいい風景に出会えました。

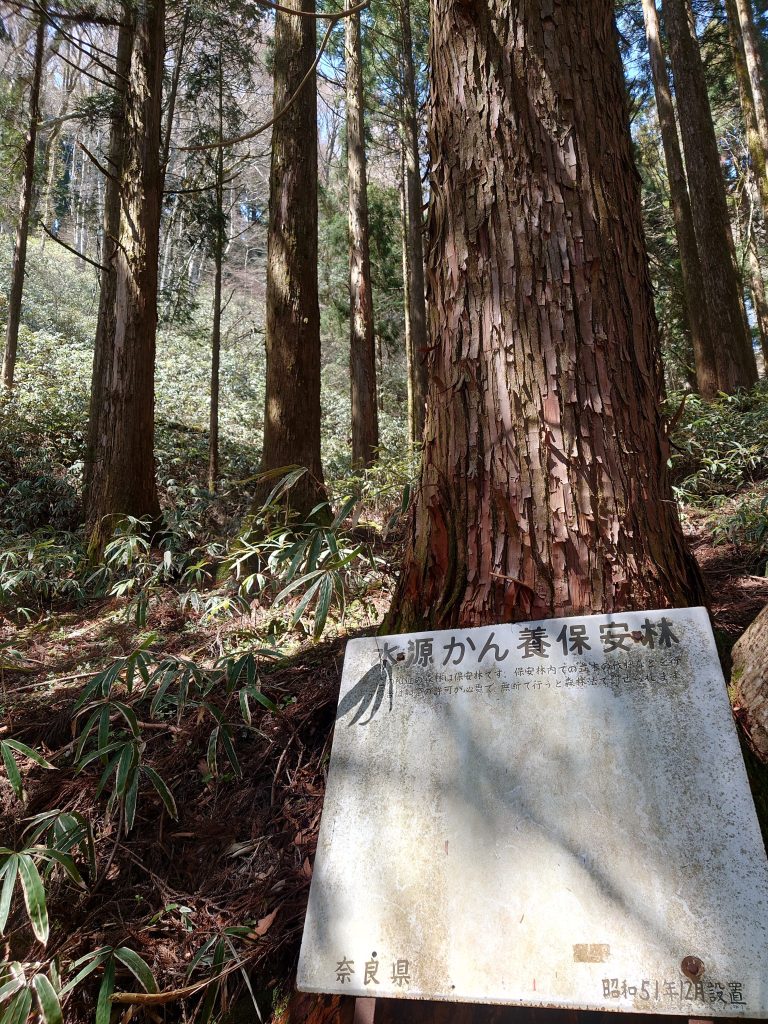

クマハギ(熊剥ぎ) ツキノワグマが針葉樹の下部の樹皮を剥いだ跡です。クマハギの理由ははっきりとは分からないようですが、発情期に関係があるのではないかという説があります。

この地域の樹木の知識を冗談を交えながら説明、興味深い解説をしてくれました。情報量が多くて憶えきれませんが、面白かったです。研究すればするほと樹木は考えている、まるで全身がコンピュータだとおっしゃたのが印象的でした。

野田畑湿地付近。原生林の中でもスモモが植えられていたり居住した跡がある場所で木材を加工して生計を立てていた木地師がいたそうです。かつて人が入っていた森林も原生林の範疇に入るようです。

海外(欧州)の方が視察した時にここの澄んだ川に驚いたそうです。

由良川源流の渡渉。このコースは地形的には台地を歩いているので、川の流れもとても緩やかです

コースの終盤ですが、由良川の源流地点です。水の流れは無く、よく見ると地面から気泡が出ていました

徐々にブナの木や巨木が増えていきます。コースの核心部に歩を進めています。

この区域は幾たびかダム建設計画浮上しその都度反対運動を起こし結果ブナの木など伐採されず現在に至ってます

ガイドさんの説明を受けたせいかもしれませんが、1本1本が存在感のある木に思えました。由良川のせせらぎ音と澄んだ水の美しさは森の美しさをより一層際立たせました。

ゴール地点の杉尾峠を少し上がったところの展望台へ

天候にも恵まれ最後に福井県、日本海側の島々を見ることができました

また別の季節に来ると別の景色を見ることができる貴重な場所でした

参加していただきありがとうございました

写真提供ありがとうございます。 自然保護部 0

参加者の感想

山登りを始めてまだ数年の私ですが、山の植物を愛でる事が楽しみの1つです。今回、ガイドツアーに参加させていただいて1番印象に残っているのは「杉の木の成長中は、先端が尖っている。成長が止まっている木は先端が丸くなっている」というお話しです。杉の木の先端まで見ていなかった私。これから見る目が変わります!そんな山行でした。