2023年4月28-29日(金-土) 【B班 か】

剱岳が好きだ

剱岳が好きだ全体に優しい山容、雪をまとっているからなのか

2013年初級登山学校の修了山行でその姿を見て以来毎年来ている。

ずっと見ていることができる。

そして今日は登らない…間違いました、登れない。

下に見える剣沢小屋、少し左奥に見える剣山荘、その辺りまでが春山登山のエリアだ。

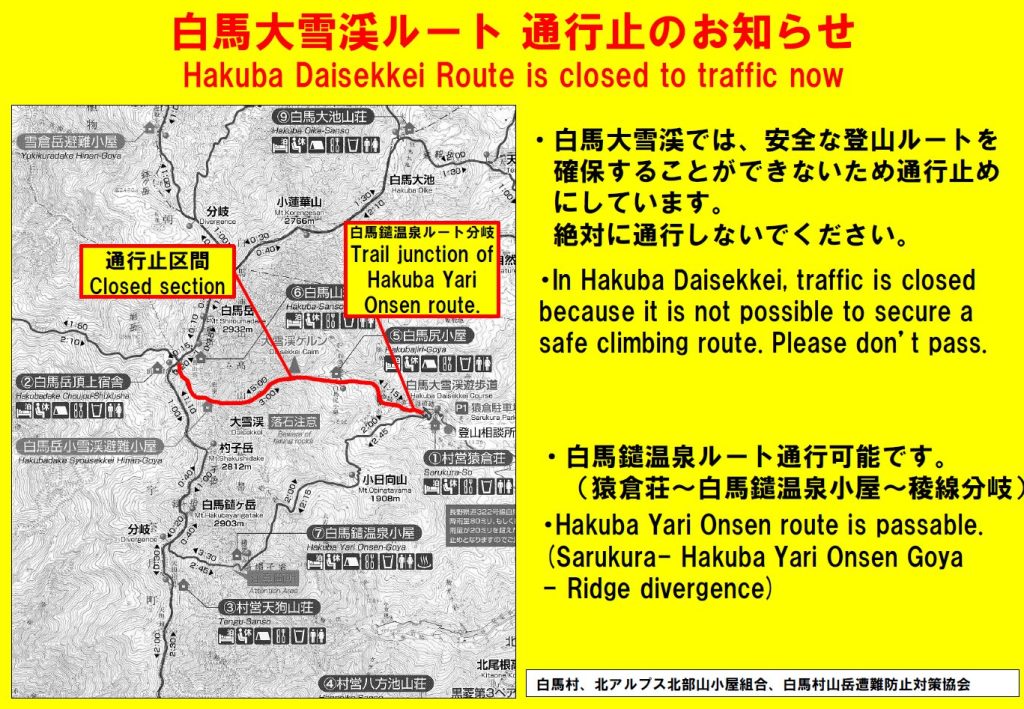

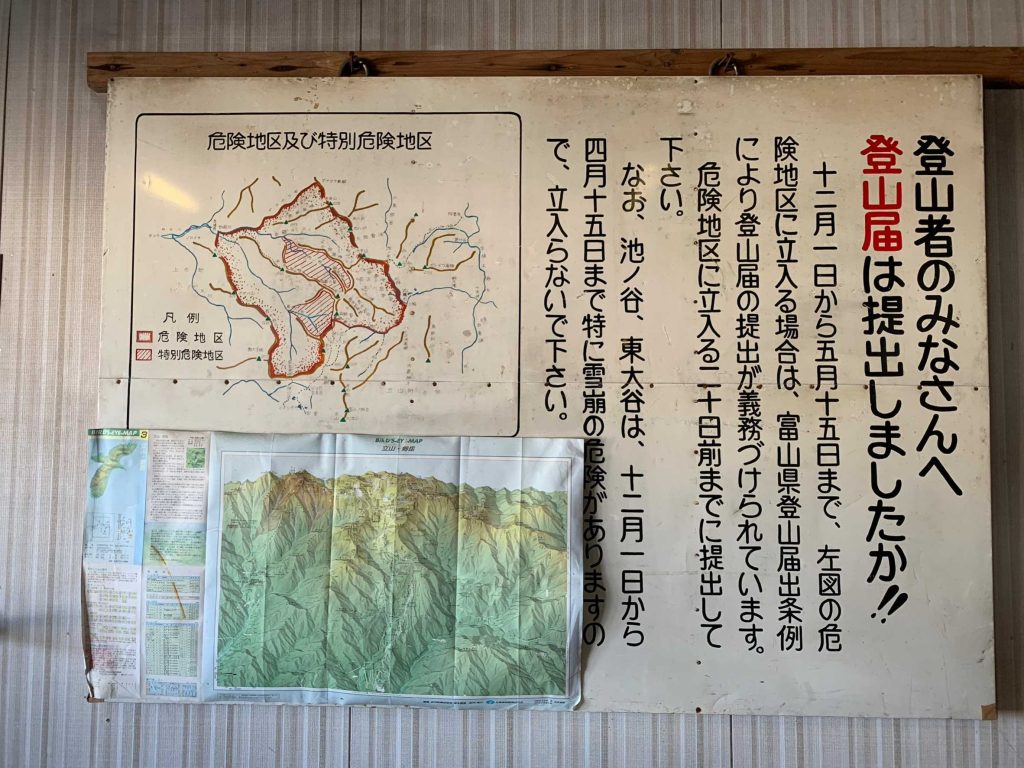

体力と技術が整ったら、本日の参加者の皆さんも富山県に届け出を提出してチャレンジしてください!

か は2回チャレンジしました!

か は2回チャレンジしました!さて、4/28-29 の行程&メンバーです。

(テント泊)Ka、E、Ma、O夫妻(A班)

(小屋泊)Mi、O、To(他会)

1日目

9:10室堂〜みくりが池〜雷鳥荘〜雷鳥沢野営場〜剱御前小舎〜14:00剱沢キャンプ場

2日目

テント組6:30剱御前小舎〜剱御前小舎(小屋組と合流)〜雷鳥沢野営場〜みくりが池〜11:50室堂

富山湾側から

富山湾側から 人だかりはあなた

人だかりはあなた 雄山方面

雄山方面 この後、お声がけいただく事に…

この後、お声がけいただく事に…【Maさんの山行報告より①】

1日目は立山駅からケーブルカー、高原バスを乗り継ぎ室堂駅へ。高原バスからの景色ですでにテンション上がります。

室堂で装備整え、まずはビーコンチェック。出発してすぐみくりが池辺りで雷鳥さんがいるようですが、なかなかはっきり姿が見えません。

雷鳥荘から下に見える雷鳥沢野営場を目指します。下ったら次は上りです。重たい荷物と足元の雪が体力を奪います。

しかし、それ以上に壮大な雪景色が私の足を前に前に進めてくれます。

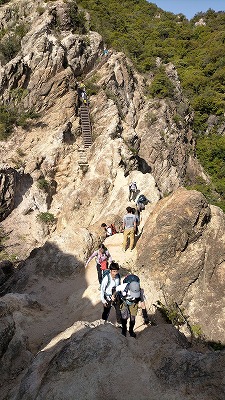

程なく、岩雪氷MIXの細い尾根を通過するのに慎重に、緊張しながら進み、細いトラバース道もゆっくり進みます。

剱御前小舎につくとそこからは剱岳が一望でき間近に見える剱岳にみな感動です!

剱御前小舎で温かい飲み物が染み渡ります。

その後小屋泊組も一緒に剱沢キャンプ場へ最後の下りです。

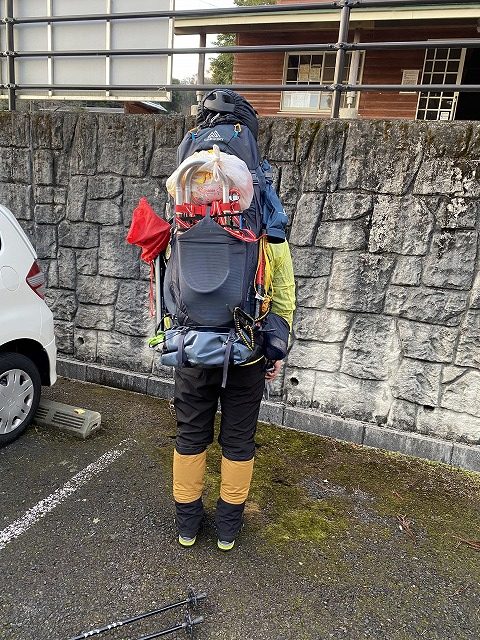

私は雪山テント泊は2度目で、まずは風除けを初スコップ、初スノーソーで見様見真似で作って行きます。慣れてないので試行錯誤です。やっとテント場を作りテントを張りさぁ、乾杯。

と行きたかったのですが、こちらの場所はテントを張ってはいけない場所だということで、即移動。本日2度目のテント設営。

うん、いい経験できました(笑)

間近に剱岳、そして満天の星。お目覚めは雷鳥の鳴き声となんとも贅沢なテント泊でした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【か】

この後、テント泊位置の指示をいただけた…

この後、テント泊位置の指示をいただけた…

当初のままだったら、もっと恥ずかしいことに…

ありがとうございました。 2640mの剣沢ど真ん中付近が注意をいただいた不可エリア

2640mの剣沢ど真ん中付近が注意をいただいた不可エリア

夏場にもロープがありますね。まずは、公衆トイレ掘り出しありがとうございました。

又、勉強不足でテント泊位置を当初間違えてしまいました。

指示いただき、すぐに修正しました。

夏場の水源地との事でした。

何度も夏には来ているのにわかっておりませんでした。

本当に申し訳ありませんでした。

GWに剣沢キャンプ場を訪れるのは3回目

通過しただけだったが、テント泊の方を見かけて

いつかと考えていました。

(その位置が当初位置でした。)

矢印が掘り出しホヤホヤのトイレです。夏場のバイオではない方です。

矢印が掘り出しホヤホヤのトイレです。夏場のバイオではない方です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

どなたの写真か不明です。プロでしょうか?

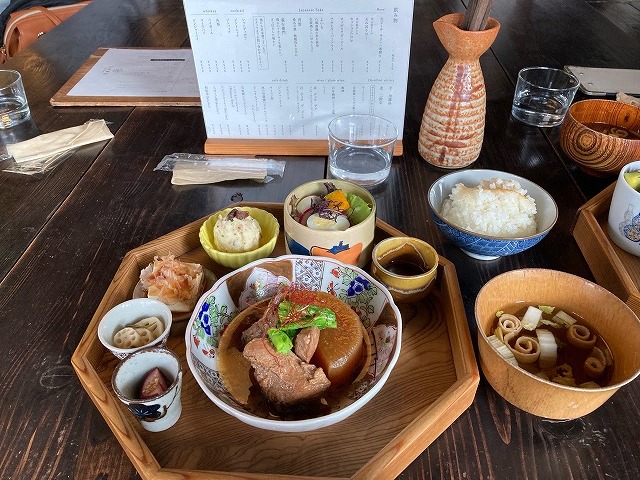

どなたの写真か不明です。プロでしょうか? このためだけに来ました。

このためだけに来ました。【Maさんの山行報告より②】

2日目は、手際の悪い私が出発時間に間に合わずで予定より遅れて出発。

寝不足と体力不足で剣御前小舎までの上りの足が重くてなかなか進みません。先輩方が私のペースでゆっくり登ってくれます。

剣御前小舎で小屋組と合流。

そこでアイゼンとピッケルを、使っての壁上りや滑落停止訓練

などをしていただき大変勉強になりました。

剱岳ありがとう〜夏にまたくるぞ〜。後ろ髪をひかれながら剱御前小舎を後にしました。

下りは急な下りに足を取られながら黙々と歩きます。

本日日帰り参加のメンバーと雷鳥沢野営場で合流。記念撮影をして、お互いを見送りました。

お天気に恵まれ2日間とも暑いくらいで、日焼けも沢山しました。

剱岳も間近に見ることができ、そこでテント泊できたことは一生の思い出となりました。

力不足の私ですが、経験を積んで、体力もつけていろんな山に登りたいです!

朝、雪はガチガチに凍っています。

朝、雪はガチガチに凍っています。 Maさんのテント 良い位置だ

Maさんのテント 良い位置だ 登り返し

登り返し Maさんの位置が本当に良い

Maさんの位置が本当に良い Oさん、素敵な写真ありがとうございました。

Oさん、素敵な写真ありがとうございました。 素敵

素敵 フロントポインティングの練習

フロントポインティングの練習 雷鳥坂の下り

雷鳥坂の下り 日帰り組に撮っていただきました!

日帰り組に撮っていただきました!【か】

4月に剣沢キャンプ場でテント泊をして

剱岳を眺めるためだけの山行。

テント泊だけなら雪山初心者の方もとお誘いしたら

5人がテント泊、3人が御前小舎泊となりました。

晴れ過ぎるほどの晴れ

剱岳 いつきても素敵です。

みなさんありがとうございました。